【 南部梅林 】

まさに「一目百万、香り十里」。満開の南部梅林(みなべばいりん)から旅が始まった。今回の旅人は、覚道沙恵子さん(写真左)と関陽菜子アナウンサー。もちろん初めてのコンビで、覚道さんがリードする旅も初めてとなる。今年は、寒波の影響などあり、梅の花は、例年に比べ開花が遅れた。そして、観梅期間が当初よりも1週間延長された。そのおかげで、満開の中で訪ねることができた。関アナは、初みなべ町にして、最高の景色を見られたことになる。2人は、梅林へと坂を登っていく。

満開の南部梅林で

南部梅林へ

☆番組は、ここから聞くことができます。

南部梅林は、みなべ町晩稲(おしね)地区の山林の梅林だ。というか、梅の一大生産地といった方がいいだろう。観梅客用(見物用)に梅を植えているのではなく、花の時期に、栽培園地を観光梅林として開放しているのだ。南部梅林は、阪和自動車道のみなべインターチェンジから、車で5分とかからず駐車場に着く。車で行きやすい梅林と言える。だが、ここから少し歩くことになる。山道を登ると言った方がいいかもしれない。山の栽培園地だから、基本は徒歩ということになる。かつ、そこそこの絶景スポットは、そこそこの標高があるため、プチ登山状態になる。でも、登れば分だけの絶景のご褒美が待っているので、ここはがんばりどころだ。なお、今回は行かなかったが、南部梅林周辺を車で回れる見学コースもある。

満開の梅

満開の梅

満開の花を鑑賞することができる場所、梅の花の下などには、ベンチも設置されている。女子たちは、座って眺めたり、花とともに写真を撮り合ったりしている。観梅客のためか、時折り、赤やピンクの花を咲かせている木もあるが、ほとんどが、南高梅(なんこううめ)という大きな実をたくさん付ける品種で、花は白い。「満開の頃には、山が白くなる」と形容されるのはそのためだ。そして、みなべ町を中心とする紀南地域は、とにかくあらゆるところで梅が栽培されているので、この季節は、町じゅう、いや、地域じゅうが梅の白い花に包まれる。これが、2位以下の追随を許さないぶっちぎりの1位の生産量につながっている。実際、南部梅林だけなら、栽培本数は10万本に届いてはいない。だが、高台から地域全体を見渡せば、一目百万は決して大げさではない。香り十里=約40キロはどうか。百と十で語呂が良かった感はあるが、風向きによっては十分に届きそうな距離ではある。みなべ町から40キロといえば、北は湯浅町、南はすさみ町くらい。届くに決まっている。

満開の梅と覚道沙恵子さん

満開の梅と関陽菜子アナ

南部梅林に行ったら、必ず、名物の「いも餅」を食べるように・・・。先輩の北尾博伸(きたお・ひろのぶ)アナウンサーに言われてきたという関アナは、覚道さんと連れだって、ふもとのお店の行列に並んで買ってきた。作りながら販売しているので、いつも行列している。なので、お土産の場合は梅林入園時に予約注文しておいて、観梅後に受け取るのが賢い方法かも。女子たちは、買ってきた「いも餅」を車内で味わった。すごくやわらかく、よく伸びるお餅に、まぶされているきなこが舞い散って、大変なことになった。やさしいサツマイモの餡の味が絶品だ。確かに、これはオススメだ。

名物いも餅の店は行列

【 梅を学ぶ 】

梅について学習するならここという施設がみなべ町にはある。道の駅にもなっている「うめ振興館」だ。南部梅林から車で5分程度、南部川沿いの国道424号沿いにある。施設は、コンクリートの打ちっぱなしのような円筒形の建物。実はこれ梅干しを作るために梅の実を漬け込む梅樽の形をモチーフにしていたりする。1997年に道の駅として開業。当時は、南部川村(みなべがわむら)だったが、2004年に南部町(みなべちょう)と合併して、みなべ町になった。和歌山県内の平成の大合併の第1号だ。駐車場から、館内に入ると、ここは2階。正面で梅の木にとまっている大きなウグイスくんが出迎えてくれる。そう、しゃべるのだ。

ウグイスくんがお出迎え

館長とウグイスくんと

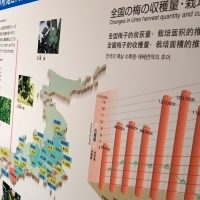

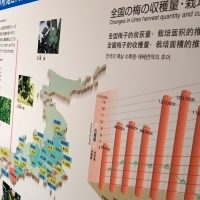

このフロアは、ウグイスくんが「梅のことなら何でも分かる」と豪語するほどに、充実した展示とわかりやすい解説がなされている。来館者が見学するだけで、学習できる。女子たちは、加えて、和田浩司(わだ・こうじ)館長に同行して教えてもらう。梅の種類、選ばれた品種・南高梅、梅の栽培量、梅干、世界農業遺産・・・。

梅の展示

梅の生産業比較の図

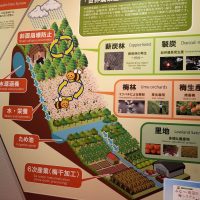

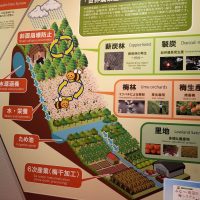

世界農業遺産「みなべ・田辺の梅システム」は、今年(2025年)12月に認定10周年だそうで、記念イベントも予定しているとか。楽しみにしよう。内容は、簡単に言えば「梅と炭、それを取り巻く、自然や環境と人の営みがなせる長きにわたり持続する農業システム」なのだが、その一端でもわかればというのが今回の旅のテーマだったりする。和田館長は「ぜひ、みなべ町へ、そして、うめ振興館へ来て、展示を見てほしい」と話した。なお、1階は、合併前の南部川村の歴史や梅との関わり、民俗資料などが展示されていた。

世界農業遺産解説図

和田館長に話を聞く

3階は、梅関連商品や土産物などのショップ「梅の駅 みなべ川村」がある。ここからも窓越しに梅の花が見えている。芝本弘美(しばもと・ひろみ)さんに聞いたところ、通常、19社の商品が販売されているという。通常の売店は、1店1社(それはそうだろう)だが、ここは、たくさんの業者の商品があり、それだからできるおトクな商品もあるという。みなべ町へ来たら、うめ振興館に立ち寄って、展示はもちろんだが、「梅の駅みなべ川村」を訪れるのが良いと知った。そして、建物の最上階、4階からは屋上へ出られ、さらに、展望スペースに登れる。この季節は360度の梅景色が広がっていた。

売店の芝本弘美さん

うめ振興館屋上で

【 炭を学ぶ 】

炭、備長炭について学習するなら、という場所がみなべ町にはある。紀州備長炭振興館だ。うめ振興館前の国道424号を龍神方向へ車で15分程度。梅の里社会人野球大会で知られる清川(きよかわ)球場の隣にある、木造平屋建ての施設だ。実は、現在、改修工事のため休館している。私たちの取材は、たまたま改修直前となった。今年の8月か9月頃にはリニューアルオープンする予定と聞いたので、改めて訪ねたい。

備長炭の展示を見学中

炭琴を鳴らしてみた

うめ振興館とともに町立の施設で、こちらも展示・説明が充実している。普段、森林作業に携わっている「みなべ川森林組合」が運営をしているからなお、いろいろ分かるし、揃っている。建物に入るとすぐに、ずらりと並ぶ炭に圧倒される。覚道さんが先導して備長炭の風鈴や炭琴(たんきん)を鳴らしてみる。小学生の演奏の様子を見て、収録したことがあるのだとか。炭の種類、原木の種類、備長炭の生産、最高級品としての紀州備長炭・・・。みなべ川森林組合の松本貢(まつもと・みつぐ)参事に教えてもらう。

備長炭の展示

松本参事に話を聞く

紀州備長炭は、和歌山県の木、ウバメガシなどを原料に作られる固くて良質な白炭(はくたん)のこと。うなぎの蒲焼きや焼き鳥など、料理の加熱、焼き物に重宝され、名店にとっては、客足を左右する欠かせない燃料となっている。禁煙は、空気や水をきれいにする、湿気をコントロールするなど、様々な用途、需要は多岐にわたり、増えているが、製造が追いついていないという。炭焼き職人の減少もあるが、何でもかんでも紀州備長炭ではなく、炭の使い分けも必要ではないかという。そうすることで、幅広く木材を使用でき、商品供給もできるはずと。松本参事は、世界農業遺産認定については、今さら感はあるけれど、自分たちが続けてきたことが世界に認定され、そのことを子どもたちが学ぶ機会が増えたことを喜んでいた。

炭に関する様々な展示

松本参事と記念撮影

おいしくて体を内側からきれいにしてくれるという備長炭が練り込まれたカップアイスクリーム「炭愛す」を販売しているというので、買った。ゴマ味を試食。ふつうにおいしい。

炭愛す(アイスクリーム)

【 絶景スポット 】

最後は、絶景スポットへ。向かう場所は、2019年2月「印南・みなべ・田辺、早春の彩りと世界農業遺産にふれる旅」(三浦ちあき&伊舞なおみ)の際に偶然見つけた、奥みなべ梅林の先、田辺市との境界。そこへ行く途中に、世界農業遺産「みなべ・田辺の梅システム」ビュースポットがある。いわゆる梅の花の絶景スポットではなく、世界農業遺産の説明パネルと、実地で見学(一望)できる場所というわけだ。女子たちも、説明と実際を見比べたり。

世界農業遺産のパネル

世界農業遺産を実地見学

待望の絶景スポットは、満開の梅越しに海まで望める。花が満開で、日差しがあると、絶景度が増す。これぞ「一目百万、香り十里」の景色のよう。

絶景スポットへ

海まで望める梅の絶景