【 大寒波 】

有田川町は、2006年に、有田川流域の吉備(きび)・金屋(かなや)・清水(しみず)という旧3町が合併して誕生し、今年(2025年)元日で19歳となった。来年は20周年。記念イベントがありそうだ。そんなことはともかく、今回は、有田川町で、江戸時代から続く、歴史と伝統にふれる旅をする。旅人は、伊舞なおみさん(写真左)と覚道沙恵子さん。このコンビは、9か月ぶり5回目。この日は、前日までの暖冬傾向が嘘のように、急に寒くなった。有田川町清水の空は曇りで雪が舞っている。風が冷たい。今年一番はもちろん、数年に一度の大寒波の襲来で、北日本や日本海側を中心に記録的な豪雪が予想されるとか、ニュースで言ってた。和歌山も少しは積もるかも知れない。積もったら取材に行くことができないかも。そんな危惧もあったが、寒波初日のこの日はまだ大丈夫な様子だ。

有田川町清水エリアへ

雪が舞っている

☆番組は、ここから聞くことができます。

【 紙漉き体験 】

有田川町の旧清水町エリア。しみず温泉を含む、レストランや物産販売所などがある一角に、体験交流工房わらしがある。阪和自動車道の有田インターチェンジから車で50分ほど。350年以上の歴史を持つ、紀州保田紙(やすだがみ)を伝えている。そして、紙漉き体験も出来るのだ。ここは、2017年6月の「有田・日高、山をめぐり海をめざすドライブ旅」(三浦ちあき&峪仁美)でも訪ね、紙漉き体験もしている(紀州保田紙についてや作業工程など詳しくは、こちらを参照して)。あれから8年近くが経ち、旅人も違うことから行ってみた。まず、新たな職人が誕生していたことに驚いた。その職人とは吉村紀子(よしむら・のりこ)さん。吉村さんは町内出身で、伝統技術を絶やさないために手伝いが出来ないかと転職してきたという。紙漉き歴は3年。そして、今年4月からは独り立ちをするというので、それを前に、吉村さんに教えてもらうことにした。

紙漉職人の吉村紀子さん

乾燥させたコウゾ繊維

まずは、保田紙の原料と製造工程を学ぶ。コウゾという植物から作った繊維の粉と、糊(のり)の役割を果たすトロロアオイの粘液を水に溶かし、漉舟(すきぶね)の中で、簀桁(すげた)を操って、薄く均一に、繊維を掬い上げる作業が紙漉きで、これを手作業で行えば、完成品は、手漉き和紙となる。ここでは、手漉紀州保田紙。

コウゾを精製した繊維粉

トロロアオイの粘液

まずは、職人の紙漉き技術を見学する。軽々と簀桁を操っているように見えるが、そんなわけはない。

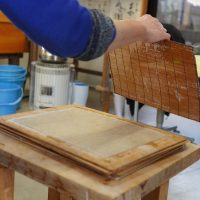

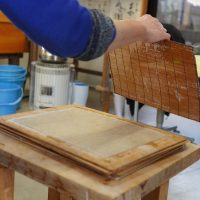

紙漉きの見本(1)

紙漉きの見本(2)

均等に薄く掬うのが難しい。漉いた紙は重ね合わせ、圧をかけて水分を抜き、一枚ずつ木の板に貼り付けて、天日乾燥する。

紙漉きの見本(3)

紙漉きの見本(4)

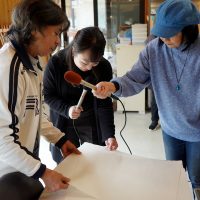

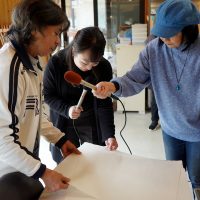

漉舟の中の液体(すなわち、紙の原料)の感触を確かめる女子たち。小さな体験用の簀桁に安心する。A4サイズより一回り小さめというところ。

漉舟内の溶液をさわる

紙漉き体験の見本

「心の準備はできました」から始まる覚道さんの紙漉き体験。どうしてか、動きが異様に固いのだが・・・。

覚ちゃん体験中(1)

覚ちゃん体験中(2)

覚道さんの動きを面白がっていた伊舞さんにも少し緊張が・・・。「伊舞いきまーす!」

なーさん体験中(1)

なーさん体験中(2)

ここまでは2人とも上々。違いも分からない。

体験でできた紙

上から押さえて水分抜き

体験用サイズの紙なら、夏の晴天時などは2時間程度で乾くらしいが、雪がちらつくこの日は、そういう訳にはいかず、紙は後日、送ってもらうことにした。2人は、何か作品を作ろう・・・などと、それぞれに言っていたから、完成したら、このページに追記しようと思う。

簀をはずすと・・・

付箋付がなーさん作

体験ではなく製品の保田紙は、大きいゆえに丁寧で細かい作業が続く。紙漉職人の鈴木孝代(すずき・たかよ)さんが埃などを取り除く作業をしていた。前回番組で訪ねたとき、紙漉きの指導をしてくれた鈴木さんだ。

1枚ずつ板に貼って乾燥

埃などを取り除く

製品の手触りを確かめる女子たち。紀州保田紙は、白くて破れにくくて丈夫という、紙の長所てんこもりの手漉和紙だ。書家などにも人気という。和歌山県知事指定伝統工芸品となっていて、体験交流工房わらしはもちろん、町内の道の駅などでも販売されている。

保田紙の手ざわり

紙漉職人の鈴木孝代さん

スタンプは見逃さない、伊舞さん。さすがだ。そして、工房の前で記念撮影をした。紙漉き体験は、誰でもできるが、予約制のため、「体験交流工房わらし」に連絡してみてほしい。面白く、貴重な経験になるからぜひ。

体験工房前で

スタンプは見逃さない

【 酒蔵見学 】

寒いことに変わりはなく、時間とともに寒さは厳しくなっているはず。それでも、清水エリアから金屋エリアにおりてくると、幾分寒さが緩和したように感じた。高垣酒造は、有田川町小川にある。道の駅「明恵ふるさと館」から生石高原方面へ、車で10分足らずで到着する。龍の絵が描かれた黒い木造の建物と、赤茶色の煙突、ほかにもいくつか、一部2階建ての建物がある。これらは、大正15年の木造建築で、有田川町初の登録有形文化財だという。来年(2026年)で築100年となる。酒造メーカーとしては、天保11年の創業で、今年で185年という歴史を育んでいる。高野山を開いた弘法大師ゆかりの空海水に惚れ込んだ初代が酒造りを始めたという。ちなみに、天保11年は、湯浅町の老舗醤油蔵「角長」が創業する前年にあたる。

高垣酒造へキター

天保11年創業、高垣酒造

寒仕込みで忙しい中、杜氏でもある高垣任世(たかがき・ひでよ)社長が、酒造りとともに、酒蔵を案内してくれた。女性杜氏、女性社長の酒蔵の訳は、ご主人が若くして亡くなったことによる。歴史ある酒蔵を終える訳にはいかないと、任世さんが、子育てとの両立の中で一から勉強したのだという。スゴイ人なんだ。

原料処理ゾーンで高垣社長と

かつて使われていた釜

杉玉が吊された玄関を入ると、製品が並ぶショーケースがある。そして、すぐの部屋は、原料処理の場所だという。米を洗って大きな釜で蒸すのだとか。今の火力はボイラーになっていて、1度に400キロを1時間で蒸しあげるとか。多すぎてピンとこない女子たち。昔は薪で炊いていたと話しながら、床に埋まったかつての釜を指さした。その釜の下、地下の火口(ひぐち)から煙突につながっていて・・・、この建物は天井からも蒸気などが抜けるようになっていて・・・。あいさつも早々に、高垣社長が矢継ぎ早に説明してくれる。動きも早い。女子2人もスタッフもキョロキョロしながらついていく。あの・・・マイクを向けてから話してほしい・・・とはお願いしたが、勢いに負けている。

大きな煙突

天井が開いている

外から見たときは細い煙突と感じたが、間近で見ると根元がかなり太い。

醸造・保存ゾーンで

杜氏の高垣任世社長

開放厳禁と書かれた部屋には大きなタンクが並んでいる。貯蔵蔵と仕込蔵。3000リットルのタンクに仕込んでいる。商品ごとにタンクが違う。米の種類も酵母の種類も米の精米度合いも違い、商品によって製造する量も違う。この部屋に入ると、ふわっと日本酒の香りがした。

大きな仕込タンクが並ぶ

大きな貯蔵タンクが並ぶ

タンクの中には、仕込み水、蒸し米、麹、酵母が入っている。中を見せてもらった。発酵している!周囲には冷水を巡らせ、温度管理を厳にしているという。

タンクのハシゴを登る

タンクの中を見る覚道さん

タンクによって中の状態が違う。女子たちのテンションが上がっていく。

タンクの中を見る伊舞さん

タンクの中を見る覚道さん

カメラでもタンクの中を撮らせてもらった。

タンクの中は発酵中

タンクの中は透明な液体

放送では、ごく一部の紹介になったが、蔵の中を網羅的に見せてもらえた。お酒は布の袋で漉し搾る。雫が垂れるのを待ったり、圧を加えて搾ったり。そして、残りは酒粕になる。

酒を搾る機械

搾られたお酒はここに

洗って蒸し上げられた米もそのままでは発酵しない。種麹を撒き、育て、麹に変化させないといけない。

できあがった麹(こうじ)

米が麹(こうじ)に

そのために、高温高湿の部屋へ。入った途端、カメラのレンズが曇った。米と麹の様子を見守り、温度変化に気をつけ、つきっきり状態。まるで子育て。米と麹の食味比較もさせてもらった。やわらかく、優しい甘さができていくのだと知った。

高温高湿の部屋で

高垣社長の話を聞く

木造の蔵は、一部2階建てになっている。2階は、さながら酒造り道具の博物館か民俗資料館状態。

2階に上がる

2階は酒造り道具博物館

様々な機器や資料が歴史の長さを物語っている。この道具類だけでも、見ていて飽きないだろう。機会があれば、こちらをメインに時を旅する企画も良いかななんてかんがえてみたり。

計量機器たち

あちこちに資料が

高垣酒造では、1年を通じて酒蔵見学を受け入れているという。そこで、見学するならいつが一番良いのかを聞いてみた。「何を見たいか」によるけれど、酒造りを見たいなら、寒仕込みを行っている今(冬)、と高垣社長。女子たちがさせてもらったように、タンクの中を見せてもらったり、麹をみせてもらったりというのは、冬だけだから。夏は、仕込みをしていないから、機材を見るだけになってしまうという。もちろん、仕込みをしていない時期でも社長は、様子を話してくれるらしいが、聞いた人が、実際の様子をイメージできるかは分からない。納得の話だ。リアルを見てもらって、日本酒をより好きになってほしいと高垣社長は話す。だから、一番忙しい時期だけど、この時期の見学は大歓迎だという。ただし、予約制だし、蔵の都合もあるから、高垣酒造に確認してほしい。そして、ぜひ、見せてもらってほしい。

かつての酒造り道具たち

酒造り道具たち

玄関先に展示されている商品に漫画『もやしもん』の菌たちがやたらいることに気づいて高垣社長に尋ねたら、誕生のヒントになった蔵だと分かった。大手ではない酒蔵見学をしたいと、作者の石川雅之さんが訪ねてきたそうだ。菌が見えるという特殊能力の主人公の物語で、アニメ化もされた人気作品。漫画第2巻には高垣酒造も登場しているとか。これは読まねばなるまい。

玄関先で高垣社長と

酒蔵の煙突のある風景